浮萍|胡令能|垂钓

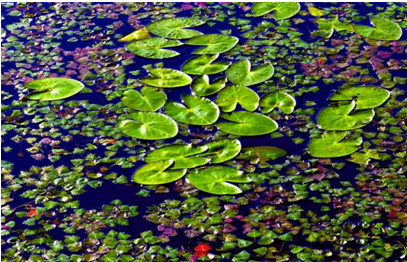

【浮萍】

浮萍是一种水生植物,又称:青萍、田萍、浮萍草、水浮萍、水萍草,是浮萍科水面浮生植物。

浮萍是一种水生植物,又称:青萍、田萍、浮萍草、水浮萍、水萍草,是浮萍科水面浮生植物。

叶状体对称,表面绿色,背面浅黄色或绿白色或常为紫色,全缘,具3根不明显叶脉;背面垂生白色丝状根1条;叶状体背面具囊,新叶状体于囊内形成浮出,以短柄与母体相连,随后脱落;雌花具胚珠1枚;果实近陀螺状;种子具凸出的胚乳并具纵肋。

全草可作家畜和家禽的饲料。以带根全草入药,性寒,味辛,功能发汗透疹、清热利水,主治表邪发热、麻疹、水肿等症。

浮萍的研究和应用是由两个国际组织、国际浮萍属协会与国际指导委员会对浮萍的研究和应用。

2008年7月,美国能源部(DOE)联合基因组研究所宣布社区测序计划将基金测序的基因组巨大的浮萍,Spirodela polyrhiza。 这是一个优先项目在2009年能源部。 研究的目的是促进新生物质和生物能源项目。该研究结果发表在2014年2月。 他们提供了洞察这种植物是如何适应快速增长和水生生活。

浮萍,世界各的地研究人员正在研究清洁能源的一个可能的来源。 在美国,除了被美国能源部研究的主题,罗格斯大学和北卡州立大学有正在进行的项目确定浮萍可能具有成本效益的源泉,干净,可再生能源。浮萍是一个很好的候选人作为生物燃料,因为它生长迅速,产生五到六倍的淀粉玉米单位面积,并且不会导致全球变暖。不像化石燃料,浮萍移除大气中的二氧化碳而不是增加。

浮萍当做bioremediator通过有效的过滤污染物如细菌、氮、磷酸盐,从天然水体和其他营养物质,人工湿的,污水。

【胡令能】

胡令能(785-826年),唐代诗人(唐贞元、元和时期人),隐居圃田(河南省莆田县)。家贫,年轻时以修补锅碗盆缸为生,人称“胡钉铰”。传说诗人梦人剖其腹,以一卷书内之,遂能吟咏。现仅存七绝诗4首。

胡令能(785-826年),唐代诗人(唐贞元、元和时期人),隐居圃田(河南省莆田县)。家贫,年轻时以修补锅碗盆缸为生,人称“胡钉铰”。传说诗人梦人剖其腹,以一卷书内之,遂能吟咏。现仅存七绝诗4首。

胡令能,他的诗语言浅显而构思精巧,生活情趣很浓,现存于《全唐诗》仅存四首,其中《小儿垂钓》是他的代表作品,写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向他招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,其艺术成就丝毫不低于杜牧著名的《清明》一诗。

隐士到底是怎样的一群人?这是个见仁见智的问题。隐士有时高深莫测,“只在此山中,云深不知处”;有时放荡不羁,“独坐幽篁里,弹琴复长啸”;有时又怡然自得,“采菊东篱下,悠然见南山”。

中国的隐士文化源远流长,历朝历代都有道家隐士,有大隐有小隐,有隐于市者,有隐于朝者;有真隐有假隐,有钓取功名者,有涤荡身心者。隐士大都是才学之士,“皆用宇宙而成心,借风云以为气”。他们是或迫于客观环境,或由于主观意愿,而不屑于为官、逃避仕途的一群人。因此据我看来,隐于朝者不能称之为隐士,那些以隐居为终南捷径、邀取功名利禄的人和自蜕于尘世、孑然独立的人也都算不得隐士,只有那些藏身于民众间,又不失高雅志趣和生活情趣的人才算得上是隐士,是高士。圃田隐者胡令能则当之无愧[1] 。

提及道家隐士,首屈一指的当属陶渊明,“归去来兮!田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追;实迷途其未远,觉今是而昨非。”一篇《归去来兮辞》更是为后世所推崇。而说到胡令能则鲜有人知,关于他的记载甚是寥寥。胡令能以修补锅碗盆缸为生,手艺高超,人们都称他为“胡钉铰”。胡令能勤奋好学,读书不辍,修补之余经常作诗联句。他的诗构思巧妙,具有很浓的生活情趣。传说胡令能曾经做过一梦,梦中一位白发老者手持利刃,剖开其腹,将一卷书放在他腹中,梦醒之后,胡令能便能口吐珠玑,吟诗作对了。且不论传说真假,单看胡令能仅存的四首诗,都写得精妙超凡、生动传神,确有仙家之气。陶渊明至少还做过彭泽县令,而胡令能终其一生都未曾出仕。

圃田,是列子之乡。胡令能对列子推崇备至,时常祭祀列子。胡令能深受列子的影响,成就了一副道家风骨。他宁可列子一样逍遥于世,也不愿意劳心劳力,为仕途功名去奔走。韩少府早闻胡令能的才名,特意来访[1] 。现存七绝皆写的十分生动传神,精妙超凡。

【垂钓】

垂钓是垂竿钓鱼的简称,俗称“钓鱼”,是指使用钓竿、渔钩、渔线等钓具,从江河湖海及水库中把鱼提出来的一项活动。现代垂钓有淡水钓和海钓两大类,前者有沉底钓、流水钓、中层钓等技法;后者分岸钓和船钓两种方式。

秦汉时期的经济发展,带来了封建文化的繁荣。桓宽《盐铁论·剌权》中说,西汉社会承平日久,“贵人之家,临渊钓鱼,放犬走兔,隆材鼎力,蹋鞠斗鸡”。汉严忌《哀时命》:“下垂钓於溪谷兮,上要求於仙者。”可见,垂钓作为—项娱乐活动也逐渐在人们的生活中普及起来。

考古发现的汉代画像石图案中,很多题材是反映当时社会生活的,其中也有很多图案是反映钓鱼活动的。如山东滕县马王汉墓出土的画像石钓鱼图。画面上,垂钓者正在起钓竿,把上钩的一条大鱼提出水来。

在广泛开展钓鱼活动的基础上,汉代钓鱼技术已有新的进步。西汉时成书的《淮南子》一书中,记有一种利用谷壳浸水加热后拌以昆虫油脂等配料、再经发酵而制成的诱饵集鱼的方法,很类似现代钓鱼时常用的“撒饵作窝”方法。

东汉王充《论衡》一书中记有当时发明的一项诱鱼新技术,是利用鱼类色感灵敏的特性研制了涂有红漆的木鱼模型,放入水中后随水流而浮动,以此来招引鱼类摄食。这种方法;很类似于当今的模拟饵钓法。

三国魏晋南北朝时期,由于社会的动荡以及朝代更替的频繁,使钓鱼活动受到了一定的影响。但是这项活动并没有因此而间断,很多志士文人仍操竿于江河之滨,寄情于湖海之畔。如魏文帝曹丕、晋代潘尼,潘岳、南朝的沈约,刘孝威、戴嵩、张正见,阴铿等著名人士都喜爱钓鱼,并且写出很多以钓鱼为题材的优秀诗篇。

隋唐时期,封建文化日趋繁荣。钓鱼活动也作为当时人们文化生活的一个方面而开始活跃起来,并在钓鱼制作技术上有了新的突破。据研究,唐代已经发明了轮竿,当时称之为“钓车”,陆龟蒙在《渔具诗》中特别描述了日夜里使用轮竿钓鱼的情景。轮竿的发明在古代钓鱼史上具有重要意义,距今已有1000多年的历史了。

代表高度文学艺术水平的唐诗中,有很多以钓鱼为题材的佳作。比如:自号“烟波钓徒”的张志和写了《渔歌子》:“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风纠雨不须归”。著名诗人柳宗元作《江雪》诗:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”。[1]此外,还有储光羲、沈全期、杜甫等很多诗人都留下了许多不朽之作。可见,在唐代钓鱼这项娱乐活动不仅被志士文人所青睐,而且为众多的人所喜爱。

北宋时期钓鱼活动开展得最为活跃。都城汴京(今河南开封)是当时政治、经济和文化的中心,宦慰曾开设金明池和琼林苑为收费钓鱼场,并且设置了专门出售钓鱼牌的机构——池苑所。这可能是我国最早的售票钓场了。

河北出土的钓龟纹瓷枕上,有一儿童弓身立于岸边执竿垂钓,水中三条栩栩如生的小鱼正在争吞钓饵。这件宋代钓鱼纹瓷枕不仅是瓷器史上的代表作之一,而且也是钓鱼史上—件难得的稀世珍宝。

宋代大量的有关钓鱼的绘画,瓷器图案以及文献记载,突出的反映了这时期钓鱼活动和垂钓教术的全面发展。

元明清时期,是我国钓鱼史上继往开来的时期。在两宋的基础上,明清时期的钓鱼活动更为普遍。不仅诗人画家喜好钓鱼,很多妇女儿童也都加入了钓鱼的行列。清代吴友如的《妇女钓鱼图》和《稚子作钓钩图》,再现了当时丰富多彩得钓鱼活动。