《徐霞客游记》|科举 |石灰岩地形

【《徐霞客游记》】

徐霞客(1587—1641),名弘祖,字振之,别号霞客,江苏江阴人。徐霞客是中国历史上伟大的地理学家、旅行家和文学家。徐霞客自小青睐历史、地理和探讨大自然等方面的书籍。在他22岁时,徐霞客开始外出游历,历经34年,直到生命结束为止。他先后游历了大半个中国。在漫长的旅途当中,徐霞客为了考察得准确、细致,大都步行前进。无论身体多么疲惫、条件多么恶劣,他都每天坚持写日记。这些旅游日记记录了他的旅途经历、考察的情况以及心得体会,给后人留下了宝贵的地理材料。

他经30年考察撰成的60万字《徐霞客游记》,开辟了地理学上系统观察自然、描述自然的新方向,既是系统考察祖国地貌地质的地理名着,又是描绘华夏风景资源的旅游巨篇,还是文字优美的文学佳作,在国内外具有深远的影响,所以世人称徐霞客为“游圣”。

《徐霞客游记》是一则以日记体为主的地理著作,明末地理学家徐霞客经过34年旅行,写有天台山、雁荡山、黄山、庐山等名山游记17篇和《浙游日记》、《江右游日记》、《楚游日记》、《粤西游日记》、《黔游日记》、《滇游日记》等著作,除佚散者外,遗有60余万字游记资料,死后由他人整理成《徐霞客游记》。世传本有10卷、12卷、20卷等数种,主要按日记述作者1613~1639年间旅行观察所得,对地理、水文、地质、植物等现象,均作了详细记录,在地理学和文学上做出卓有价值的贡献。

该著作在地理学上的重要成就有:(1)喀斯特地区的类型分布和各地区间的差异,喀斯特洞穴的特征、类型及成因,有详细的考察和科学的记述。(2)纠正了文献记载的关于中国水道源流的一些错误。(3)观察记述了很多植物的生态品种,明确提出了地形、气温、风速对植物分布和开花早晚的各种影响。(4)科学地记录与解释了火山喷发出来的红色浮石的质地及成因;对地热现象的详细描述在中国也是最早的;对所到之处的人文地理情况也作了精彩的记述。

【科举】

科举,又称科举制、科举制度,是中国古代通过考试选拔官吏的制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。科举制具有分科考试,取士权归于中央所有,允许自由报考、主要以成绩定取舍四个显著的特点。

科举制从隋朝开始实行,直至清光绪卅一年(1905年)举行最后一科进士考试为止,前后经历一千三百余年,成为世界延续时间最长的选拔人才的办法。对中国在内的汉文化圈诸多国家,以及西欧国家启蒙影响深远。

科举制极大程度改善之前的用人制度,彻底打破血缘世袭关系和世族的垄断;“朝为田舍郎,暮登天子堂”,部分社会中下层有能力的读书人进入社会上层,获得施展才智的机会。但后期从内容到形式严重束缚了应考者,使许多知识分子不讲求实际学问,束缚思想。

中国古代规模最大的科举考场为江南贡院,占地超过30余万平方米。另辟有的中国科举博物馆是中国唯一反映中国科举考试制度为内容的专业性博物馆,也是中国科举制度中心、中国科举文化中心和中国科举文物收藏中心。

【石灰岩地形】

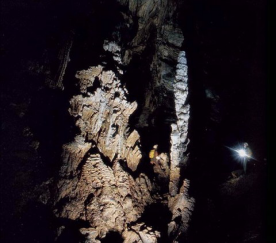

石灰岩地形也可称为喀斯特地貌,是具有溶蚀力的水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行溶蚀作用等所形成的地表和地下形态的总称。喀斯特一词源自前南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,意为岩石裸露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而得名。我国云贵高原、湖南南部郴州等地区属于典型的喀斯特地貌区。

喀斯特地貌形成为石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。石灰岩的主要成分是碳酸钙,在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙,后者可溶于水,于是空洞形成并逐步扩大。这种现象在南欧亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型。

喀斯特研究在理论和生产实践上都有重要意义。喀斯特地区有许多不利于生产的因素,需要克服和预防,也有大量有利于生产的因素可以开发利用。在水库大坝选址时应尽量避免喀斯特地貌。喀斯特矿泉、温泉富含有益元素和气体,有医疗价值。喀斯特洞穴和古喀斯特面上各种沉积矿产较为丰富,古喀斯特潜山是良好的储油气构造。喀斯特地区的奇峰异洞、明暗相间的河流、清澈的喀斯特泉等,是很好的旅游资源。如湖南张家界桑植县的九天洞已列入洞穴学会会员洞,堪称亚洲第一洞。广西的桂林山水、云南的路南石林等驰名中外。

综合拓展:

【关于中国古代的游历者】

孔子

孔子(公元前551年,公元前479年)名丘,字仲尼,东周时期鲁国陬邑(今山东曲阜市南辛镇)人,春秋末期的思想家和教育家,儒家思想的创始人。公元前497年,正值春秋末期“礼崩乐坏”的变革时代。孔子因和当时鲁国国君政见不合,郁郁不得志而离开鲁国。为实现其政治理想,孔子历时十四载,周游了宋国、陈国、蔡国、楚国、齐国、卫国、曹国、郑国、杞国等。

张骞

张骞(约公元前164年—公元前114年),字子文,汉中郡城固(今陕西省城固县)人。官至大行,封博望侯。建元二年(公元前139年),奉汉武帝命出使大月氏,相约共同夹攻匈奴。他越过葱岭,亲历大宛、康居和大月氏、大夏等地。元朔三年(公元前126年)方归汉,在外共十三年。途中曾被匈奴扣留,前后达十一年。元狩四年(公元前119年)又奉命出使乌孙,并派副使出使大宛、康居、大夏、安息等地。两次出使西域,沟通了亚洲内陆交通要道,与西亚诸国正式开始了友好往来,促进了东西经济文化的广泛交流,开拓了从中国甘肃、新疆到今天的阿富汗、伊朗等地的陆路交通,即著名的“丝绸之路”。

司马迁

司马迁(公元前145年—公元前90年),字子长,夏阳(今陕西韩城)人,西汉史学家、文学家、思想家。从20岁开始,司马迁的游踪就已遍及了祖国的大江南北,寻幽探古、考察风俗、采集传说。他曾漫游到汨罗江畔,在当年屈原投江自沉的地方高声朗诵屈原的诗。回到长安以后,他做了皇帝的近侍郎中,跟随皇帝到过平凉、崆峒,又奉命去了巴蜀,他到的最南边的地方是昆明。读了万卷书,走了万里路,彪炳千古的《史记》,就是在如此艰辛的旅程中孕育而生的。《史记》曾被鲁迅称誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。《史记》是我国最早的通史,开创了纪传体史书的先河。班固曾评价其为“是非颇缪于圣人,论大道则先黄老而后六经”。书中不少传记语言生动,形象鲜明,对后世史学与文学都有深远的影响。

玄奘

玄奘(602年—664年),唐代著名高僧。本姓陈,名袆,法名玄奘。出生于洛州缑氏县,出家后遍访佛教名师。因感各派学说分歧,难得定论,玄奘决定赴天竺学习佛教。太宗贞观三年(公元629年),玄奘从京都长安出发,历经“九九八十一难”,终于抵达天竺国。玄奘游学于天竺各地,钻研佛教典籍,历时十余年。译出经、论七十五部,凡一千三百三十五卷。贞观十九年(公元645年)回到长安,长途跋涉十余万里。玄奘撰写的《大唐西域记》,为研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉国等地古代历史提供了重要资料。其经历在民间广为流传,成就了吴承恩的《西游记》。