类文拓展:

(一) 郑逸梅的“主题”集邮(名人轶事)

已故上海老作家郑逸梅,因擅长撰写文史掌故类文章而被誉为“补白大王”。

郑逸梅早年虽不集邮,却与集邮家周今觉、袁寒云相识为友。后来,他又结识了《国邮图鉴》的作者马任全等人。这几位名闻遐迩的大集邮家都曾向郑逸梅介绍过集邮的妙处。

郑逸梅是在年过80后才开始集邮的。他以“自娱、增智、怡情”作为自己集邮的宗旨,收藏范围划定在中国古代名人书画邮票、国宝珍品邮票、古典文学名著邮票、外国美术家作品邮票、各国风景名胜邮票、明信片等。无论新票还是信销票,他都兼收并蓄,但绝不收集“花纸头”。自知年龄大而邮龄短,郑逸梅集邮不求全,只求“趣”。他认为:“通常的集邮,不外三种形式,即‘传统’、‘专题’、‘主题’。”他根据自己的条件,选择了“主题”集邮。他为“主题”集邮所下定义是:“须事先确定一个主题,然后环绕这个题材,收集大量邮票,从中挑选出最佳、最理想的邮票,用比较丰富的想象力进行编排。”

集邮数年后,郑逸梅选出自己收集到的世界各国发行的风景名胜邮票,组编了一部“周游世界”的邮集。在这部邮集中,他充分利用2000多枚邮票设计了一条旅行路线———从中国出发,先抵东南亚,再至大洋洲、南极洲、南美洲、北美洲、欧洲、非洲,最后经西亚返回中国。这条旅行路线共途经200多个国家和地区,郑逸梅为每一地都配上相关的风光名胜邮票;洲与洲之间,则用航空邮票,或印有火车、汽车、游船图案的邮票相连接。为增添趣味性,郑逸梅还想象出了一些虚构的旅途变故,如患病住医院、迷路、遭野兽袭击等等,也用相关图案邮票加以显示。耄耋之年的郑逸梅本已不可能迈出国门旅行,翻看这部“周游世界”主题邮集,使他得到了卧游天下的乐趣。

晚年的郑逸梅在集邮的同时,还撰写集邮文章,发表的有:《邮票》、《我的主题邮集》、《日本邮票》、《明信片》、《邮票大王周今觉的花园》等。

1992年,郑逸梅以98岁的高龄辞世。临终之前的日子,他仍在执笔为文,一天可写一两千字。他并打算进一步“广事收集”自己喜爱的邮票。年近百岁的郑逸梅能够保持精神矍铄、思维清晰,这恐怕与他晚年集邮不无关系。

《人民日报海外版》 (2005年11月28日 第七版)

(二) 我和邮票

早在五十年代中期我的小学生时代,我就被那花花绿绿的邮票给迷住了。在那时我以为最漂亮的东西就是邮票了。

放学回家,首先打听的是家里有没有来信。如果看到来信上贴的是纪念邮票,就非常开心地把它从信封上揭下来,然后小心地把它收藏起来。

有了复品就去找小朋友交换.开始集邮时将邮票夹在一个笔记本里。后来看到别的孩子有集邮册,便羡慕得了不得。家里并不宽裕,那时上学时学费虽然很低但也是父亲每月分期向学校缴纳的。我便想了个法子,用捡来的透明糖纸剪成条状,粘贴在用过的写字本上。这便是我的第一本集邮册.邮票使我认识了世界文化名人哥白尼。

以后又收集到我国古代天文学家一行和尚和张衡的邮票。再后来又收集到大数学家圆周率的发现者祖冲之以及明代大医药学家李时珍的邮票。

再以后呢,鲁迅呀,斯大林,列宁,还有长征的周年纪念邮票和特种邮票中的金鱼,菊花等等都渐渐进入了我的集邮册。随着集邮册的增厚,我对邮票和文化历史知识的兴趣越来越浓厚了。

光阴荏苒,岁月流逝。随着年岁的增长我的邮票数量也在不断地增加。对所缺邮票的渴求心情也日趋迫切。记得为了得到一枚22分的黄山邮票,我到处打听寻觅它的下落。

那时没有像时下的邮市,即便有,也不可能用极难得到几枚分币去购买。后来听说家里要给一个亲戚寄全国粮票,要用特种挂号信函寄,这才争取到去买一枚22分的黄山邮票,并在信内再三强调,请收信人将用过的这枚黄山邮票寄回,这才集得这枚连梦中都想得到的邮票。

晴天一声霹雳,无端的来了一场文化大革命。邮票世界倾刻间变成了一个色调和一个内容。那时的街上到处是他老人家的语录,他老人家的画像,到处是大体一致的宣传画。到处是一片红色的海洋。邮票的内容也和大街上的内容一样了…… 美丽的民族服饰没有了,祖国的壮丽山河也看不到了,花鸟虫鱼的艺术创作更没有了。因为据说这一切均是“四旧”。手里所存的邮票一夜之间也大多成了封建糟粕,我的兴趣一下子淡漠了…… 我迷惘我失望我也就糊涂了。那时的我毕竟涉世不深,在迷惘失望之余,将多年所积的邮票连同邮册一起送给了一个相识不久的朋友。而且后来听说他在那文革动乱和频繁的搬迁中竟也将这邮册遗失在无名的途中了。

这一变化使我的集邮活动一下子就停了十几年。这期间虽然有四人帮的垮台,文革的结束,但由于那时忙于生计问题,冷淡了邮票这一老朋友。等到初步解决了衣食问题后,才发现邮票世界已然是百花满园的春天了。

闲暇时在一个朋友的鼓动下,我又投入到邮票这个美丽的世界里来。我又看到了祖国的名山大川(庐山五岳系列票)又看到了珍禽异兽(益鸟猛禽梅花鹿东北虎等),看到了白石老人的画作和古典文学名著等系列邮票的发行。从此我的邮集又一天天增厚起来。而且我又增加了封片简卡等邮品的收集,后来在一些资深人士的带领和帮助下也参加了一些基层的邮展,邮识也有所提高。

“人间正道是沧桑”,同一色调缺少艺术感的那段历史只是历史长河的瞬间,而那个时期的邮品不也正是最好的历史旁证和邮政史料吗?(那个时期邮品价格爆溢已经说明了这个问题)。

作为一个集邮者要永远记住:集邮应当自始至终,应当持之以恒。不要被环境和历史的变迁动荡所动摇。为陶冶情操而集邮,为增长才学而集邮,也要为了保值增值而集邮。集邮的三个主要功能(怡情、益智、贮财)少了那一项都是缺憾的。(最后一项的实现,当下并不容易,得有点经济头脑。)

当下集邮又到了一个相对冷落的阶段时刻。其实作一件事情,尤其是自己喜爱的事情,是不需要把它想得太功利的。自己喜欢就行,别人怎样做怎样想并不太重要。能保值增值最好,不挣钱也不要紧,只要还不影响正常的生活,更无关衣食的温饱,这就够了。自己喜欢最重要!人生苦短,有一两件自己热爱的事情在一生中不停地由自己在做着,应当是怎样的幸福啊。集邮这个小爱好,我会把你进行到底的。

(三)梅兰芳邮票的故事

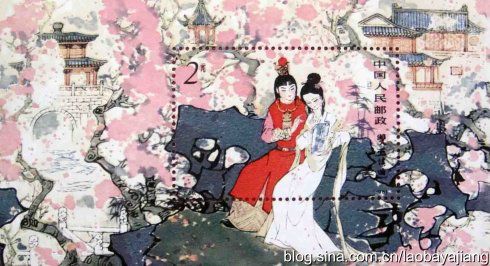

今年是梅兰芳先生诞生120周年。梅兰芳先生是近代杰出的京昆旦行演员,“四大名旦”之首,“梅派”艺术创始人,同时也是享有国际盛誉的表演艺术大师,其表演被推为“世界三大表演体系”之一。梅兰芳先生于1961年8月8日病逝,为了纪念这位世界闻名的艺术大师,邮电部于1962年8月8日发行了纪94“梅兰芳舞台艺术”邮票(有齿和无齿),并发行面值3元的小型张1枚。为一位艺术家发行如此规模的邮票,这在我国邮票发行史上是独一无二的。这套邮票发行量为150万套,小型张仅2万枚。加之经历了“文革”时期的大量损毁,目前存世量不多。

早在20世纪80年代集邮活动复苏之际,“梅兰芳舞台艺术”小型张就被列为新中国十大珍邮之一。曾经听朋友讲过这样一个故事:有一个人曾在一位名人家当了好多年保姆,本来这位名人想让这个保姆一直干下去,但是,这个保姆一直惦念着家乡,执意要回老家,这位名人就准备送些礼物给这个保姆,送的礼物就是若干套“梅兰芳舞台艺术”邮票和小型张。这个保姆想在离开北京之前将“梅兰芳舞台艺术”邮票和小型张卖掉,带钱回家乡改善生活,于是,四处托人找买家,但1万多元的开价实在令人无法承受,因为这1万多元在当时可是笔巨款,所以就一直没有找到买主。最后,这个保姆就将“梅兰芳舞台艺术”邮票和小型张退给了这位名人,这位名人说,这些东西别看现在解决不了什么大问题,但将来在你的家乡买房置地和结婚生子都不是问题。可是,这个保姆认为“梅兰芳舞台艺术”邮票和小型张不就是几张纸嘛,没有什么用,还是换成现金最踏实。于是,就拿着这位名人给的1万多元现金回家乡了。

时光荏苒,“梅兰芳舞台艺术”邮票和小型张如今经常亮相于北京各大型邮品拍卖会,已是集邮爱好者争先恐后购买的对象。目前仅有齿和无齿的套票价格就已近6万元,而小型张更是高达12万元,成为新中国价格最贵的邮票之一。当初这位名人送给这个保姆的若干套“梅兰芳舞台艺术”邮票及小型张,估计市价已高达数百万元,这些钱放在农村几乎可以解决一切问题。不断书写着新中国邮票传奇的“梅兰芳舞台艺术”邮票和小型张,同样彰显出了经典邮票的魅力。

(来源:中国集邮报 作者:周凤迟)

综合拓展:

【关于集邮的名言】

柏拉图:集邮是为了追求更高的善。

亚里士多德:集邮是为了发挥潜能。

维根斯坦:“集邮”的可能性被包含在“集邮爱好者”和“邮票”这两个对象当中,而环境使得此一潜在可能性实现。

达尔文:集邮不再依附于“炒作”之后,这是合理的进化方向。

哥德:为了遵照永恒的“集邮”定律。

尼采:若你一直凝视着邮票,邮票也开始注视你了。

史金纳:外来影响力在邮票诞生时便已渗入其感觉中枢,并使它朝特定方向发展,具有集邮的天生倾向。它甚至会相信自己这么做是出自自由意志。

荣格:在文化整体构架中的诸事件之汇流,使得个别的人在历史转折处选择了集邮,因而同时使得这类偶然事件发生了。

萨特:为了秉持信念行事并对自己诚实,人们觉得自己有必要集邮。 休姆:出于习惯及嗜好。

爱默生:它并非集邮,而是超越了它。

海森堡:我们不确定集邮者在做些什么,但集邮的人群确是发展得很快。 米卢:集邮者可以收集各种邮票。

杜拉斯:一个人从马路对面走过来,对集邮说,我认识你,以前你很年轻漂亮,但是现在我更爱你备受摧残的脸。

拿破仑:不想集邮的收藏者,不是好收藏者。

【邮票的收藏】

(一)做好邮票的整理工作:

不能在雨天、梅雨季节和大热天整理邮票。因为雨天和梅雨季节空气湿度大,大热天双手容易出汗,在这个时间整理邮票容易发霉、产生黄斑。

(二)邮票插册时要注意两个问题:

a、插普通邮票插册,每套邮票必须先装进透明的护邮袋。普通集邮册邮票如果插一半露一半,时间一长,露一半的邮票就会发黄,影响邮票的品相。

b、买回来的新定位册,不要急于插邮票。这种定位册在生产中不是自然干燥的,最好存放3—6个月,让它彻底干燥后再使用。

(三)集邮册不能平放:因为随着重量增大,邮票会被压出印痕。因此,不论哪一种集邮册,存放时必须立放,并保持不紧不松。

(四)购买各种规格的透明护邮袋,要选择正规生产厂家的产品: 用透明护邮袋保管邮票也并非万无一失,要经常检查。如果发现护邮袋变色,就要立即换新的。

(五)邮票不能用手拿,要用邮票夹: 夹邮票的镊子有铜制、镀铬、竹木制、不锈钢制的,铜制的会生锈,竹木制的易发霉,用扁平的不锈钢制的和镀铬镊子较好。新镊子上面可能有毛刺,要先用细砂纸打磨干净。

【收集邮票的方法】

最好是先易后难,从眼前容易找到的邮票开始。顶好先收集新中国成立以来的邮票,因为我国邮票上所反映的 大多是我国的人和事物,同我们现实生活息息相关,令人感到亲切并有助于增长对实际工作有益的各方面知识,而且我国的邮票在信件上经常见到,收集和购买比较方便。

收集时可以根据自己的爱好。初集邮者,可先收集信件上用过的盖销票。如自己家里或亲友邻居的信件以及积存的旧信封,征得家长或主人同意后要来,把上面的邮票逐一剪下来。也可以告诉亲戚朋友、同学,请他(她)们代为注意收集,或请求他们来信时用纪念邮票和特种邮票。等到有了相当基础,经济条件许可时,还可以到邮局和邮票公司购买自己缺少的邮票,或与集邮爱好者相互交换。交换邮票是将自己收集多余邮票去换自己所缺的邮票。可以在熟悉的朋友之间进行,也可以通过集邮小组进行,还可以在异地之间通信联系交换。这样,积少成多, 口久天长,就相当可观了。

初集邮者,要有个良好的习惯,记日记那样,把收集到这枚邮票的时间和地点、邮票名称和编号、邮票的品相等记录下来,并对每枚邮票的图案、内容和题材都要有所了解,甚至可以写下自己对这枚邮票的最初印象。这样长 期坚持,就会有自已的“集邮档案”。

然后把收集到的邮票,依照发行时间的先后,或依照各人的兴趣和爱好,有计划地分成几个专题归类。这是一种细致的整理工作。如把各国已经发行的车辆、航船、飞机、航天器的邮票集中起来,就可以成为一部很有参考价值的交通发展史图集。

【名人集邮的故事】

集邮已与旅游、体育成为世界上群众喜爱的“三大热点”。一个多世纪以来,许多名人爱好集邮,也留下了许多趣闻轶事。

马克思和恩格斯是集邮积极的支持者和参与者。1863年4月21日,恩格斯在给马克思的信中写道:“附带邮票给小杜西……有多种邮票是两份的,这些可作交换用。关于意大利、瑞士、挪威和某些德意志的邮票,我可以大量供给。”杜西是马克思的女儿,很喜欢集邮,所以恩格斯乐于帮助。马克思全家流居国外时,仍同欧洲多国的工会领袖通信保持联系,故而为杜西集邮创造了条件。每隔几天杜西就去剪下信封上的邮票,马克思帮她将邮票洗清、晒干、压平,并指着票面的图案讲授知识。从此,“集邮”成了其家庭生活中的一项娱乐活动。

孙中山曾亲自设计了开国纪念邮票和普通邮票,后因孙中山辞去了大总统职务,这两种邮票未能正式发行,但孙中山设计的试机票却成为稀世珍宝。

中国“左联”烈士柔石也是一位集邮爱好者。在浙江省宁海县城关的“柔石故居”陈列室内,保存有烈士的集邮册,其中除有中国清代、民国邮票外,还有美、英、日、瑞士、阿富汗等国的邮票。

鲁迅也喜爱邮票并鼓励别人集邮,他不仅支持幼年的海婴集邮,还从信封上剪下邮票送给许寿棠和其他朋友。

著名作家夏衍,十四五岁开始集邮,是我国著名集邮家之一。为了使珍贵邮票不致散失,他将红印花小字加盖“当4分”、大字加盖“当壹元”等价值百万余元的邮票捐献给上海博物馆,成为邮界的邮德楷模。 (本文作者:林衡夫)