毽子里的铜钱

山薯|铜板|银元|毽子

【 山薯】又称山药、怀山药 、淮山药等,是薯蓣科薯蓣属的植物,落叶藤本,是中国的特有植物。分布在中国大陆的广东、广西、浙江、福建、湖南等地,生长于海拔50米至1150米的地区,见于山凹、山坡、溪沟边及路旁的杂木林中。山薯品种多样,外形略呈圆柱形,弯曲而稍扁,有补脾养胃,生津益肺,补肾涩精的功效,还可用于攀援栅栏的垂直绿化材料。由于山薯含有多量的粘液和淀粉,如果受潮则易变软,两个星期左右就会发霉, 皮色变黄,并易生虫,所以在贮藏过程中应防止湿气的侵入。

【 铜板】是铜元的俗称,为清朝末年以来所铸造的各种新式铜币的通称。因为与传统的圆形方孔不同,中间无孔,故称为铜板。系我国近代货币体系的重要组成部分。自1900年开始流通,到20世纪30年代逐步被纸制角分票和镍质硬币所取代,铜元在中国流通的历史仅30多年。但就是这30年间,由于中国发生了的翻天覆地的变化,其中清王朝的覆灭、军阀混战的出现,使得中国货币发行陷入了混乱,形成了铜元数量浩繁、种类庞杂、版别众多等现象,令人叹为观止。据估算,仅从1900年到1917年间,全国各省铸造的当十文铜元就有320亿枚之巨,而清末铜元背面的蟠龙图案版别就超过400种。这无疑记录了当时的历史,成为了现在了解历史变迁的“活教材”和“活文物”。

【银元】是大型银质铸币通称,也称“洋钱”“洋钿”“花边钱”“大洋”等。15世纪末始铸于欧洲,16世纪由西班牙殖民者在美洲大量鼓造。明万历年间(1573-1620)开始流入中国。清乾隆58年(1793),中国中央政府首次在西藏铸行“清乾隆宝藏”银币。道光年间,台湾福建等地也曾仿制银圆,称为银饼。光绪15年(1889),广东开铸“光绪元宝”银圆(即龙洋)各省纷起效尤。1914年铸造袁世凯侧面一元银币(袁大头)。

【毽子】又称毽球,古称抛足戏具,用鸡毛插在圆形的底座上制成的游戏器具。作为一种古老的汉族民俗体育活动之一,毽子起源于汉代,古代蹴鞠发展而来。盛行于南北朝和隋唐,至今已有两千多年的历史了,作为简便易行的健身活动。深受青少年儿童的喜爱,尤其是少年女子。古代文人也称为“ 燕子”,并有诗句“踢碎香风抛玉燕”的描述。毽子古称“抛足戏具”,是一种用 鸡毛插在圆形的底座上做成的游戏器具。踢毽子汉族民间体育游戏。是一项良好的全身性运动,它不需要任何专门的场地和设备运动量,可大可小,老幼皆宜,尤其有助于培养人的灵敏性和协调性,有助于身体的全面发展,增强健康。由于踢毽运动的娱乐性和灵活性,使它在深受国人青睐的同时,也为世界其他国家的人民所喜爱。近几年来欧洲、亚洲的许多国家都开展了 中国的毽球运动。

毽子的制作方法:

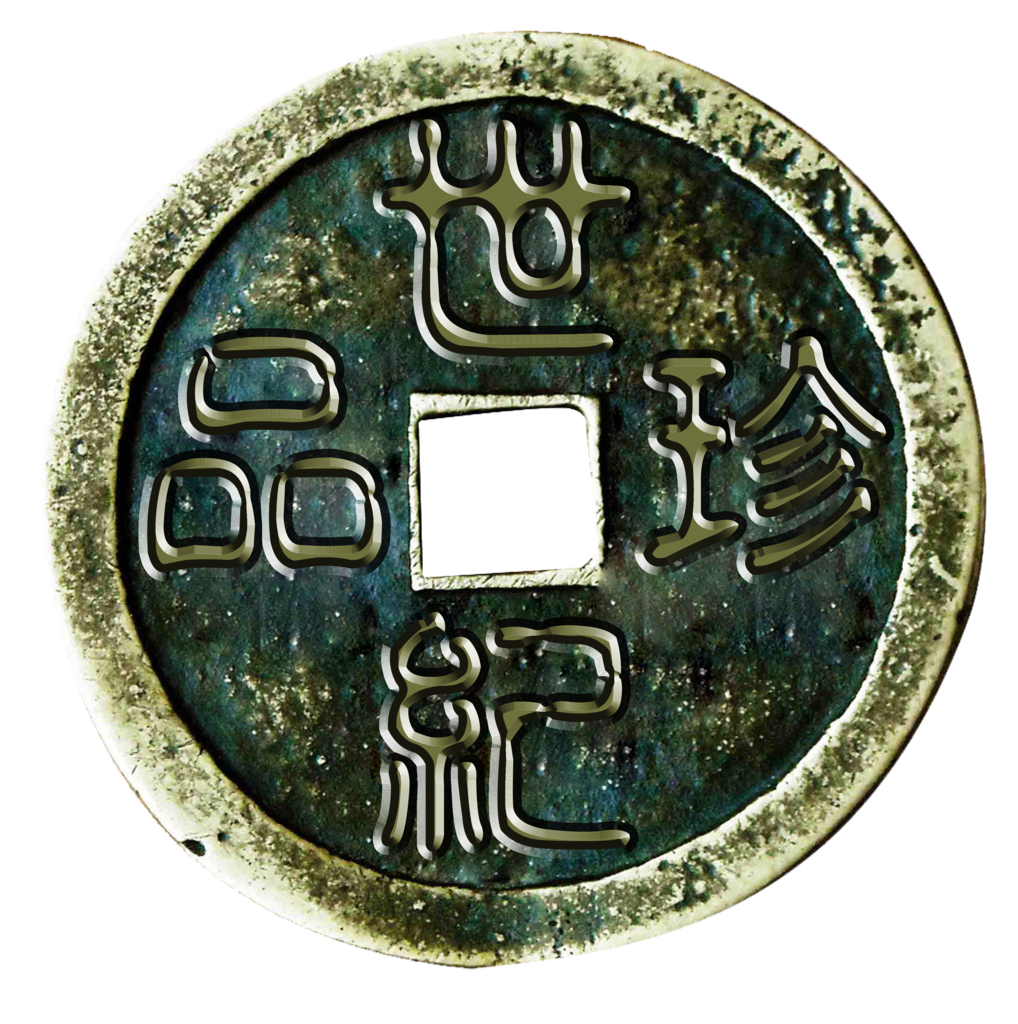

毽子制作简便。只需用一小块布,包上一枚铜钱和一小截下端剪成十字形开口的鹅毛管子,用针线缝牢,成为底座;再在未剪开的鹅毛管子上端里,插上七八根鸡毛就做成了。鸡毛最好是雄鸡的,又长又好看,也好踢些。商店里或地摊上有现成的毽子卖,不过,其底座往往是橡皮的,弹性大,踢重了稳定性差。